"Nicht an der Dreizahl hängen"

Wie kann man die Trinität darstellen und wieso hat Jesus zu Gott gebetet? Anlässlich des Dreifaltigkeitssonntags beantwortet der Münchener Dogmatiker Bertram Stubenrauch Fragen zu dem theologischen Thema.

| |

|

|

|

||||||||||||

|

Aufenthalt in Bödingen | Altenheim St. Augustinus | Reitverein Bödingen e.V. |

Waswar |

2. Adventssonntag

07.12.2025

.jpg)

Der 2. Advent 2025 fällt auf Sonntag, den 7. Dezember. An diesem Tag wird die zweite Kerze am Adventskranz entzündet - die Kerze des Friedens.

Der zweite Adventssonntag steht im Zeichen der Erlösung und markiert den Fortgang der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Der Nikolaustag am 6. Dezember liegt direkt vor diesem Adventswochenende.

(3. Advent wird die Kerze der Freude, und am 4. Advent, die Kerze der Liebe entzündet)

Der 2. Advent hat den erlösenden Aspekt Gottes im Vordergrund. Christen gedenken besonders der prophezeiten Erlösung von allen irdischen Leiden durch Jesu Opfertod am Kreuz.

***

Erster Advent

30.11.2025

Am Ersten Adventssonntag beginnt in der Katholischen Kirche das Neue Jahr. Pastor Friedrichs segnete den Adventskranz und besonders die 1. brennende Kerze. Er bemängelte in der Kirche, dass die Adventszeit nicht die der katholischen Kirche ist, sondern nur dem menschlichen Vergnügen gilt. In dieser Zeit werden die Weihnachtsmärkte eröffnet und das Leben genießt man in vollen Zügen.

Der Engel des Herrn brachte der unbefleckten Gottesmutter die Frohe Botschaft

- und sie empfing vom Hl. Geiste-

(siehe dazu das Fresco auf der Josefseite)

Pastor Friedrichs segnet die 1. Kerze des Adventkranzes, die Kerze der Hoffnung.

***

Christkönigsfest

Das Fest zum Abschluss des Kirchenjahres und das Fest unseres Kirchenchores

Am Ende des Kirchenjahres feiern Katholiken heute den Christkönigsonntag, ein Ideenfest, das Pius XI. (1922 - 1939) im Jahr 1925 zum Andenken an das 1.600jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa (325) eingeführt hat. In Anbetracht der in Europa zerfallenden Monarchien bürstete der Papst bewusst gegen den Strich: Die Betonung des Königtums Christi in dieser Zeit hatte demonstrativen Charakter. Ursprünglich wurde ein Bekenntnistag der Katholischen Jugend nicht an diesem Tag, sondern am Dreifaltigkeitssonntag, dem Sonntag nach Pfingsten, gefeiert. Als aber die Nationalsozialisten den Dreifaltigkeitssonntag mit dem Reichssportfest belegten, wurde das Treuebekenntnis der Jugend auf den Christkönigssonntag verschoben. Die Bekenntnisfeiern mit persönlicher Präsenz und Fahnenabordnungen am letzten Sonntag vor dem Advent hatten besonders zu Zeiten der Nazis, aber auch noch in der Nachkriegszeit prägenden Charakter.

***

Volkstrauertag

Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag für Kriegsopfer. Das Datum variiert, da das Gedenken stets an einem Sonntag zwei Wochen vor dem ersten Advent stattfindet. Seinen Ursprung hat der Volkstrauertag im Jahre 1919. In diesem Jahr hat der Deutsche Volksbund der Kriegsgräberfürsorge einen Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs gefordert.

Im Kalenderjahr 2026 ist Volkstrauertag am So 15.11.2026 und ist kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Der Tag ist einer der stillen Feiertage und öffentlicher Ruhetag.

***

11.11.2025

Sankt Martin

In Bödingen geht der Sankt Martin-Umzug nach dem kurzen Wortgottesdienst am 9. November 2025 (Sonntag), um 17.00 Uhr ab Kirche.

Am Tage St. Martin, dem 11.11.2025 feierte Pastor Jansen in Bödingen die Messe, wo er Vergleiche von Karneval und dem Leben des Hl. St. Martin erklärte. In dieser Messe wurden zum ersten Male alle 10 Strophen des St. Martin-Liedes mit der Orgel gesungen.

***

Das Siebengebirge

/wohnen wir nicht in einer herrlichen Landschaft)

***

Erntedankfest

5.10.2025

in der Wallfahrtskirche "Zur schmerzhaften Mutter" zu Bödingen

hergestellt: Brigitte Bertling (Küsterin), Ulrike Müller und Margret Hilleke (Ortsausschuss)

***

Das Engelfest

Die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael

Montag, 29. September 2025

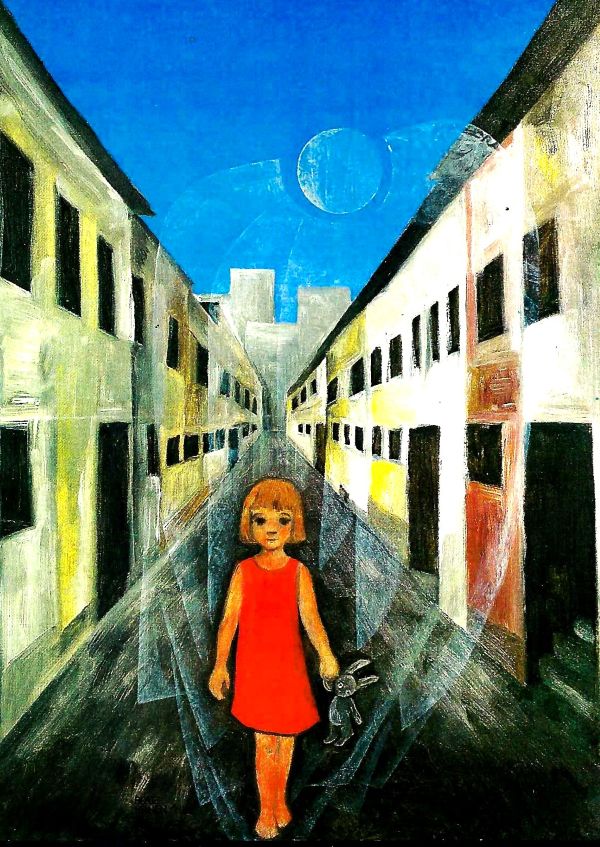

(sowie auf dem Bild zu sehen: Die Schutzengel.

Sie beschützen Dich, wie die leicht angedeutete Schattenseite um das Kind zeigt, welches durch die hohle Gasse geht, alleine. Das Kind weiß: Mein Schutzengel kümmert sich um mich.

So erklärte Pastor Friedrichs in seiner Predigt dieses Bild.

***

Kreuzerhöhung

Kreuzerhöhung oder Fest der Erhöhung des Heiligen Kreuzes (lateinisch [Festum] in exaltatione sanctae Crucis) ist der Name eines Festes, das im Kirchenjahr der römisch-katholischen Kirche, der assyrischen und chaldäischen sowie der orthodoxen Kirchen am 14. September gefeiert wird. Die armenische Kirche und protestantische Gemeinschaften begehen es mit einem Gedenktag.

Der Ursprung dieses Festes liegt in der jährlichen Festoktav der Weihe der von Kaiser Konstantin beauftragten Kirchenanlage in Jerusalem an der Stätte, die als Ort von Kreuzigung und Grablegung Christi verehrt wird, der so genannten Grabeskirche. Diese aufwendig gestaltete Feier verbindet sich früh mit dem Gedächtnis der wunderbaren Auffindung des Wahren Kreuzes Christi, die der Legende nach der Kaisermutter Helena zu verdanken sei.[1] Das „Wahre Kreuz“ wurde alljährlich jeweils am 14. September dem gläubigen Volk hocherhoben gezeigt und von diesem mit Akklamationen verehrt. Daneben gab es in Jerusalem jeweils am Karfreitag die Möglichkeit einer individuellen Verehrung der dort verwahrten Reliquie des „Wahren Kreuzes“ durch die Gläubigen, de facto offenbar nur ein größeres Stück, das in einem Reliquienkasten aufbewahrt werden konnte. Mit der Zeit trat in Jerusalem das Gedächtnis der Kirchweihe gegenüber der Zeigung („Erhöhung“) und gemeindlichen Verehrung der Kreuzreliquie zurück.[2] Mit der schon Mitte des 4. Jahrhunderts vielfach zu beobachtenden geradezu weltweiten Verbreitung von Kreuzreliquien wurde das Jerusalemer Zeremoniell auch anderenorts in Ost und West, so im Byzantinischen Ritus, nachgeahmt, zum Teil unter Ersetzung der Reliquien (Kreuzpartikel) durch nicht selten prunkvoll gestaltete (daher in der Fastenzeit verhüllte) Nachbildungen des Kreuzes. Dabei kam es teilweise zu einer Verbindung von Kreuzerhöhung und individueller Verehrung, wie es bis heute in der katholischen Karfreitagsliturgie geschieht.

Im Jahre 614 fielen die Truppen des Perserkönigs Chosrau II. in Jerusalem ein. Das Kreuzholz in einem silbernen Kreuzreliquiar wurde zusammen mit Patriarch Zacharias in die Königsstadt Ktesiphon, in der Nähe des heutigen Bagdad, verschleppt. Das Kreuz wurde aber wenige Jahre darauf durch den Sieg des oströmischen Kaisers Herakleios über die Perser zurückgewonnen. 628 brachte der Kaiser das Kreuz zunächst im Triumph in seine Hauptstadt Konstantinopel. Nach neueren Untersuchungen zog er am 21. März 630 (oder 631) mit glänzendem Gefolge nach Jerusalem, um dort die hochverehrte Reliquie wieder in die Grabeskirche hinter dem Golgotahügel zu bringen. Doch verblieb sie nicht dauerhaft in Jerusalem, sondern wurde 635 nach Konstantinopel transferiert.[3]

Heute befinden sich die größten bekannten Kreuzreliquien in Staurotheken im Vatikan, auf dem Berg Athos, in Brüssel, Venedig, Gent, Paris und Limburg (Limburger Staurothek); sehr viele kleinere sind über die Welt verteilt. Die größte Kreuzreliquie nördlich der Alpen befindet sich im Stift Heiligenkreuz (Niederösterreich). In den allermeisten katholischen Kirchen werden seit Jahrhunderten am Karfreitag Nachbildungen des Kreuzes Christi gezeigt und verehrt.

***

Das Hochfest

Mariä Geburt

(8. September)

Am 8. September gedenkt die Kirche der Geburt Mariens, der Muttergottes. Neben der Geburt Jesu – Weihnachten – und dem Geburtsfest Johannes‘ des Täufers (24.

Das Fest Mariä Geburt ist eng verbunden mit dem Fest der Empfängnis der heiligen Anna, das die Ostkirche seit dem 5. Jahrhundert am 9. September feiert. Anna ist laut dem Protoevangelium des Jakobus die Mutter Mariens, Joachim ihr Vater.

Das Fest der Geburt Mariens geht vermutlich auf das Weihefest der Kirche der heiligen Anna in Jerusalem im 5. Jahrhundert zurück, wo das Geburtshaus Marias gestanden haben soll. Ab dem 7. Jahrhundert ist die Feier von Mariä Geburt auch in der Westkirche bezeugt. Papst Sergius I. (687–701) bedachte es deshalb mit einer eigenen Prozession bedacht.

In der Heiligen Schrift findet sich keine Überlieferung zur Herkunft Mariens. Die katholische Tradition fußt auf den Überlieferungen im apokryphen – also nicht zum Kanon der Bibel gehörenden – Jakobusprotoevangelium aus dem 2. Jahrhundert. Theologisch betrachtet ist die Geburt von Maria ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen: Mit ihr beginnt die unmittelbare Vorbereitung auf das Kommen des Erlösers Jesus Christus. Maria wird als die „Morgenröte“ gesehen, die den „Sonnenaufgang“ Christi ankündigt.

Mariä Geburt wird am 8. September, genau neun Monate nach dem Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens (8. Dezember), gefeiert. In der Liturgie wird Maria als Anfang der Erlösung und heilige Wohnstatt Gottes in den Mittelpunkt gerückt. In der heiligen Messe trägt der Priester weiß.

Das Fest der Geburt Mariens soll ein Fest der Hoffnung sein. Es soll die Gläubigen daran erinnern, dass Gott seinen Heilsplan nicht plötzlich, sondern in langen, liebevollen Schritten verwirklicht hat. Mit Marias Geburt beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte zwischen Gott und Mensch. Sie ist das erste Licht vor dem vollen Tageslicht Jesu Christi. In der Liturgie heißt es dazu: „Deine Geburt, o Gottesmutter, brachte Freude der ganzen Welt; denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus unser Gott.“

***

Mariä Himmelfahrt

(15. August 2025)

Mariä Himmelfahrt, auch Maria Himmelfahrt oder Mariä Aufnahme in den Himmel, ist

ein christliches Hochfest im August. Der Tag ist in einigen katholischen Ländern

und Regionen ein gesetzlicher Feiertag.In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt 2025

nur im Saarland und in vielen Gemeinden Bayerns ein gesetzlicher Feiertag. In

Österreich und in Liechtenstein ist der 15. August 2025 landesweit gesetzlicher

Feiertag, ebenso in acht Kantonen der Schweiz. In weiteren sieben Kantonen der

Schweiz ist Mariä Himmelfahrt 2025 in einigen Gemeinden arbeitsfrei. An diesem

Tage

die Aufnahme Marias mit Leib und Seele in den Himmel gefeiert wird. So

wird auch an diesem Tag Kräuter gesegnet, die dann zum Schutz vor Unglück ins

Haus gehänMarienandacht, anschließend Lichterprozession

durch den Pfarrhof

Am Donnerstag, 14.08.2025, um 20:15 Uhr Festmesse ,

anschließend Lichterprozession durch den Pfarrhof.

Freitag, 15.08.2025, 18:00 Uhr Bödingen Festmesse anlässlich des Hochfestes, anschließend Beichtgelegenheit (Pfarrvikar Friedrichs)

Festmesse 15.08.25

***

Kirchweih- und Schützenfest

(4. - 7. Juli 2025)

|

|

|

|

Kirmes-Sonntag

Beim Schützenfest 2025/2026 wurden vorstehende Personen geehrt:

König: Lars Brambach

Schülerprinz: Lukas Achtmann

Jungschützenprinz: Moritz Breuer

Bürgerkönigin: Bettina Pankoke

Messdienerprinzessin: Zoe Panten

Bambiniprinz: Alexsander Löbach

Allen Beteiligten von hier aus: Herzlichen Glückwunsch!

***

Fronleichnam

Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirchen, mit dem die nach kirchlicher Lehre bleibende Gegenwart des als Sohn Gottes angesehenen Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Die liturgische Bezeichnung ist in der römisch-katholischen Kirche seit 1970 lateinisch Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi ‚Hochfest des [allerheiligsten] Leibes und Blutes Christi‘. In der altkatholischen Kirche wird es auch Danktag für die Eucharistie genannt

Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich von mittelhochdeutsch vrône lîcham für ‚des Herrn Leib‘ ab; von vrôn, ‚was den Herrn betrifft‘ (siehe auch Fron) und lîcham (‚der Leib‘). In der Liturgie heißt das Fest heute Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi ‚Hochfest des Leibes und Blutes Christi‘[2]. Bis 1970 war der liturgische Name In Festo Sanctissimi Corporis Christi ‚Am Fest des allerheiligsten Leibes Christi‘; mit der Erweiterung des Festnamens auf das Blut Christi fiel im Rahmen der Kalenderreform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das bis dahin am 1. Juli begangene Fest des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus weg

Dreifaltigkeitssonntag

Der Dreifaltigkeitssonntag ist der Auftakt für die "normalen" Sonntage nach der Osterzeit, wird also am Sonntag nach Pfingsten gefeiert. Bei dem Fest geht es um ein entscheidendes Geheimnis des Christentums.

Die Lehre von der Trinität ist eines der wichtigsten Dogmen der Kirche – so wichtig, dass ihr sogar ein eigener Gedenktag gewidmet wird. Was steckt dahinter? "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes." Diese Formel kennt wohl jeder Katholik von klein auf und spricht sie intuitiv am Ende eines jeden Gebetes. Man begegnet der Dreifaltigkeit Gottes im täglichen Leben durch das Kreuzzeichen. Die Dreifaltigkeit – oder Trinität – gehört somit zum Alltag eines Christen dazu und hat in der katholischen Kirche sogar einen eigenen Festtag: den Dreifaltigkeitssonntag.

Dreifaltigkeitssonntag ist anders als andere Hochfeste

Dieser Tag ist innerhalb des Kirchenjahres etwas Besonderes. Anders als Hochfeste wie Weihnachten oder Ostern hat er nicht ein Ereignis aus dem Leben Jesu als Anlass, sondern stellt eine kirchliche Glaubenswahrheit in den Mittelpunkt. Und zwar nicht irgendeine, sondern die der Lehre vom dreieinigen Gott. Deshalb wird der Dreifaltigkeitssonntag neben anderen Festen wie Fronleichnam oder dem Herz-Jesu-Fest zu den sogenannten Ideenfesten gezählt, die eines Glaubensinhalts gedenken.

Wie kann man die Trinität darstellen und wieso hat Jesus zu Gott gebetet? Anlässlich des Dreifaltigkeitssonntags beantwortet der Münchener Dogmatiker Bertram Stubenrauch Fragen zu dem theologischen Thema.

Der dreieinige Gott – die Trinität – ist die Verbindung aus Gottvater, Gottessohn und Heiligem Geist. Diese drei sind gleichwertige Personen – theologisch Hypostasen genannt – vereint in einem gemeinsamen Wesen, auf Griechisch Ousia. Keine der drei Personen wird über eine der anderen gestellt oder mehr verehrt. Seine Wurzel hat der Glaube an den trinitarischen Gott im Neuen Testament. Schon Paulus spricht in einem Segenswunsch von der Trinität aus Vater, Sohn und Heiligem Geist (2 Kor 13,13). Gott offenbart sich den Menschen in den Evangelien in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Diese Vereinigung ist so stark, dass Jesus sogar sagt, er sei im Vater und der Vater in ihm (Joh 10,38). Er trägt durch diese enge Verbindung eine göttliche und eine menschliche Natur in sich – er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wie die Kirche lehrt. Er tritt außerdem als Mittler zwischen Gott und den Menschen auf. Der Heilige Geist wiederum ist die Verbindung zwischen Gott und Jesus und außerdem Beistand für die Menschen (Joh 14,26; Joh 15,26).

Diese heute gültigen, aber für viele Menschen wohl wegen ihrer abstrakten Aussagen schwer verständlichen Glaubenslehren waren nicht immer so genau definiert, im Gegenteil: Im vierten Jahrhundert entstand der Arianismus und der Streit um die Trinität eskalierte. Der Theologe Arius, der der theologischen Bewegung ihren Namen gab, nahm mit seinen Anhängern eine radikale Gegenposition gegenüber der damals herrschenden Meinung zur Trinität ein: Jesus sei zwar ein einzigartiges Geschöpf Gottes, aber keineswegs vom Vater gezeugt, sondern lediglich geschaffen und damit nicht wesensgleich. Der Arianismus ordnete Jesus dem Vater unter und sprach ihm so seine Göttlichkeit ab. Er war für Arius nicht wahrer Gott, sondern "nur" Sohn.

Christentum breitet sich aus

Die Konzile von Nizäa im Jahr 325 und Konstantinopel im Jahr 381 schafften schließlich Klarheit und beschlossen das Nicaeno-Konstantinopolitanum, unser heutiges Großes Glaubensbekenntnis: "Wir glauben an den Heiligen Geist, (…) der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, (…)". Die antitrinitarischen Gedanken des Arianismus waren zwar von der Kirche verurteilt, fanden aber nach 381 bei einigen germanischen Völkern wie den Goten weiterhin Anklang; Ende des fünften Jahrhunderts ließ sich jedoch der fränkische Merowingerkönig Chlodwig I. taufen und bekannte sich zum von den Konzilen bestätigten Glauben, wodurch sich das Christentum im gesamten germanischen Reich ausbreitete und somit auch die Trinitätslehre von Nizäa und Konstantinopel.

HTML-Elemente (z.B. Videos) sind ausgeblendet. Zum Einblenden der Elemente aktivieren Sie hier die entsprechenden Cookies.

Obwohl die Trinitätsfrage nun eigentlich geklärt war und sie damals schon das zentrale Fundament des christlichen Glaubens darstellte, sollte es noch beinahe ein ganzes Jahrtausend dauern, bis der Dreifaltigkeitssonntag als Festtag in der Kirche eingeführt wurde. Gefeiert wurde er in gallischen Klöstern zwar schon Jahrhunderte zuvor, aber die Kirche zögerte noch: War es theologisch verantwortbar, etwas zu gedenken, was nicht auf ein biblisches Zeugnis Jesu zurückgeht, sondern eine doch eher abstrakte Glaubenslehre darstellte? Man blieb zunächst bei einem Nein. So waren Papst Alexander II. und Papst Alexander III. der einstimmigen Meinung, dass die Trinität keinen eigenen Festtag bekommen sollte, da man ihr ohnehin an jedem Sonntag und bei jedem Gebet Verehrung entgegen brachte. Erst im Jahr 1334 entschloss sich schließlich Papst Johannes XXII. dazu, das Hochfest in den Kirchenkalender aufzunehmen.

Dreifaltigkeitssonntag oder Trinitätssonntag

Nachdem die Kirche den Dreifaltigkeitssonntag – oder Trinitätssonntag – anerkannt hatte, wurde er auch Bestandteil des volkstümlichen Glaubens. Er wird wie auch der erste Adventssonntag zu den Goldenen Sonntagen gezählt. Früher schrieben die Menschen den Kräutern, die sie an diesen Tagen sammelten, starke Heilkräfte zu. Besonders die Goldene Wunderblume, die nur an diesem Tag oder in dieser Nacht blühte, war beliebt wegen ihrer angeblich magischen Kräfte – sogar Berge sollten mit ihr geöffnet werden können. Auch Kinder, die an diesem Tag geboren wurden, nahmen eine Sonderstellung ein: Ihnen wurden als "Goldsonntagskinder" voraussehende Fähigkeiten zugeschrieben – aber auch nur ein kurzes Leben.

Pfingstsamstag / Pfingstsonntag / Pfingstmontag

Pfingsten (von griech. „fünfzigster Tag“) ist ein christliches Fest. Der Festinhalt ist die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu und seine bleibende Gegenwart in der Kirche. Ikonografisch wird Pfingsten auch Aussendung des Heiligen Geistes oder auch Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, und kann zwischen dem 10. Mai (frühester Termin) und dem 13. Juni (spätester Termin) liegen.

Pfingstsamstag: 1. Eiersingen der Männer

Refrain: Rosen das sind Blümelein, Blümelein, alles muss verzehret sein.

| 1. Jet uus doch en Pingsei - Ri Ra Röschen, en dotzend senn uus lever als zwei, Rosen ...... | 2. Klemmt ens op de Heustall - Ri Ra Röschen, do leen de Eier överall, Rosen .... | 3. Föhlt ens en dat Eierfaß - Ri Ra Röschen, do werden öch de Häng net naaß, Rosen ... |

| 4. Dat schwazze Hohn hät joot jelaat, - Ri Ra Röschen, hätt de Stetz jet kromm jemaat, Rosen ... | 5- Dä/Dat (Name) hätt en paar staaze Been, -Ri Ra Röschen, die löchten wie Karfunkelsteen, R. | 4. Mier donn uss och beanke - Ri Ra Röschen, on wollen uus net dröm zanke, Rosen .... |

Pfingstbaum aufstellen

2. Eierkuchen backen

Pfingstsonntag

Festmesse mit Pfarrer Christoph Jansen

***

Christi Himmelfahrt

(29. Mai 2025)

Christi Himmelfahrt ist einer der vielen Feiertage im Frühjahr 2025 - und wird oft auch als Vatertag bezeichnet.

Christi Himmelfahrt gehört – wie auch Pfingsten, der Tag der Arbeit (1. Mai) oder der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) – zu den bundeseinheitlichen Feiertagen. Das heißt: Er gilt für alle 16 Bundesländer in Deutschland – von Schleswig-Holstein bis Bayern und von NRW bis Sachsen.

Der Ursprung des Feiertags Christi Himmelfahrt liegt in der christlichen Kirche. Laut der Bibel kehrte Jesus Christus am 40. Tag der Osterzeit – also 39 Tage nach seiner Auferstehung – als Gottes Sohn zurück zu seinem Vater in den Himmel. Aus diesem Vorgang, wie er im neuen Testament berichtet wird, entstand der Name Christi Himmelfahrt.

***

Das Kompassionsfest, zu Ehren der Schmerzhaften Mutter, wird seit 1424 nur noch in Bödingen gefeiert. Auch in diesem Jahr, bei herrlichem Wetter und 20 Grad besonders schön. Viele Bürger aus Nah und Fern waren erschienen, um der Festmesse mit Bischof Schwaderlapp beizuwohnen. Die Prozession mit dem Gnadenbild führte von der Pfarr- und Wallfahrtskirche zum Marienheim, wo der Segen "verteilt" wurde. Der stellvertretende Bürgermeister von Hennef, Thomas Wallau, wurde "verdonnert" den Himmel mit zu tragen. Bischof Schwaderlapp sagte in der Festmesse, dass er keine Predigt im üblichen Sinne geben würde, sondern dass man sich wieder einmal den Wünschen der Bürger, mit ihren Mühen und Lasten, beschäftigen sollte. Was sind das im Einzelnen, vor allen die großen Wünsche, die in der Bevölkerung sich mehr und mehr breit machen. Kriege rund herum, Katastrophen, Krankheiten, Hunger und vielfach auch der Tod. Dann die persönlichen Wünsche in den Familien und Berufe. Arbeitslosigkeit und Krankheiten. Alles Dinge, die einen persönlich sehr belasten.

Natürlich war Bischof Schwaderlapp auch eine Persönlichkeit, der mit den Bürgerinnen und Bürgern zu feiern weiß. So hielt er sich noch lange in Bödingen auf um mit den Bürgern zu reden. Dabei ging er von Tisch zu Tisch um sich an den Gesprächen der Leute zu beteiligen. Herzlichen Dank dafür. Natürlich war auch politische Prominenz angereist, die ebenfalls der Messe und den Feierlichkeiten beiwohnten.

Herzlichen Dank!

***

Papst Leo XIV.

unser neuer Papst, Generaloberer der Augustiner stammt aus USA

***

1. Mai

(Patrozinium des "Lauthausener Domes")

|

|

Mit einer Festmesse wird dieser Tag in der

Dorfgemeinschaft Lauthausen gefeiert. Um 11.00 Uhr, unterstützt von Musikern

des Musikvereins Allner, Messdiener und vielen Gästen aus der Pfarrgemeinde

"Zur schmerzhaften Mutter" und einer Festtafel der Dorfgemeinschaft

bei gemütlichem Beisammensein wird der Hl. Josef besonders geehrt.

In der Kirchenchonik steht: "Am 11. Juli 1965, 5. Sonntag nach Pfingsten, Einweihung der neu hergerichteten Kapelle in Lauthausen. Die Kapelle, die mit viel Liebe und Opferbereitschaft der Lauthausener restauriert wurde, ist jetzt dem hl. Josef Geweiht. Jährlich soll am 1. Mai, dem Fest des hl. Josef, in der Kapelle das hl. Opfer gefeiert werden. Auf Antrag vom 22. Juni 1965 gestattet der Erzbischöfl. Generalvikar, apostolischer Protonotar, Prälat Joseph Teusch, im Schreiben vom 1. Juli 1965, Nr. 50787 I/65, dass in der Josefskapelle in Lauthausen bei besonderen Anlässen das hl. Opfer gefeiert wird. Die Aufbewahrung des Allerheiligsten in der Kapelle wird nicht erteilt. Das Geld für die Wiederherstellung der Kapelle stammte größtenteils vom aufgelösten Wasserleitungsverein Lauthausen, der sich nun zum Kapellenverein konstituierte. Besondere Erwähnung verdienen Fritz Hastrich, Heinz Peters, Josef Raderschadt (Bröl). " Somit feiert Lauthausen in diesem Jahr 60 Jahre Patrozinium!

|

***

Weißer Sonntag

Die Barmherzigkeit (Lehnübersetzung von lateinisch misericordia) ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an.

Die umgangssprachliche Formel „Mitleid und Barmherzigkeit“ deutet an, dass hier Unterschiedliches vorliegt, dass es also bei der „Barmherzigkeit“ weniger um ein Mit-Fühlen als um eine dessen nicht bedürftige Großherzigkeit geht. Sie gilt als eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam, Bahai sowie anderer Religionen wie Buddhismus und Hinduismus. Im Judentum, Christentum und Islam wird die göttliche Barmherzigkeit (Barmherzigkeit Gottes) als herausragende Eigenschaft Gottes angesehen.

In Bödingen sind am Weißen Sonntag keine Kinder-Kommunionen, sondern lediglich Jubelkommunionen!

Um 09.45 Uhr Beginn der Feierlichkeiten

***

Papst Franziskus heute morgen im Alter von 88 Jahren verstorben!!!

(20.04.2025)

Ostern

(19./20.04.25)

Agape

(nach der Festmesse in der Kath. Bücherei)

IAgape (altgriechisch ἀγάπη agápē) ist ein neutestamentliches und christliches Wort für die göttliche Liebe.

Im Neuen Testament vermittelt das Wort Agape – mit Ausnahme des Wortes als Synonym für die Liebesmahlfeier – Gottes reine Liebe: Agape ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende und auf andere zentrierte Liebe. Es ist ein Offenbarungswort: Ein verschlossenes und heiliges Wort (verbum arcanum), das – durch den Heiligen Geist geprägt – sich allein im Glauben erschließen kann.[4] In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus von Tarsus († 65), dass die Agape Christi die Erkenntnis übertrifft (Eph 3,19 EU).

Christus ist auferstanden.

An Ostern feiern Christen die Auferstehung Christi. Doch der Samstag davor heißt demnach nicht Ostersamstag, sondern Karsamstag. Jesus ist noch nicht wieder auferstanden, der Karsamstag gilt im christlichen Glauben als der Gedächtnistag der Grabesruhe.

Nachdem am Karfreitag der Kreuzigung Jesu gedacht wird, finden am Karsamstag keine Gottesdienste statt. Auf den Altären stehen weder Kerzen noch Blumen. Die karge Ausgestaltung der Kirchen weist auf Leiden und Tod Jesu hin. In der Bibel spielt dieser Tag keine wichtige Rolle. Es ist die Rede von einer Grabwache, damit die Jünger die Leiche nicht stehlen können.

Dem Markusevangelium zufolge hielten Maria und Maria Magdalena die Sabbatruhe ein - der Karsamstag ist also theologisch gesehen der Tag der Trauer und der Leere nach einem schlimmen Ereignis. An diesem Tag empfanden die Jünger Furcht und Hoffnungslosigkeit.

Die Zeitspanne zwischen der Messe vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag bis zum Ostersonntag wird in der katholischen Kirche auch als "die drei österlichen Tage" oder auch Triduum bezeichnet. Die Tage zwischen Palmsonntag und Ostern heißen Karwoche. Das Wort "Kar" stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet "Trauer", "Klage" oder "Kummer". Viele Kirchengemeinden feiern die Osternacht am Karsamstag spätabends.

Karfreitag

Der Karfreitag (althochdeutsch kara ‚Klage‘, ‚Kummer‘, ‚Trauer‘)[1] ist der Freitag vor Ostern. Er folgt auf den Gründonnerstag und geht dem Karsamstag voraus. Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Der

Karfreitag wird auch stiller Freitag oder hoher Freitag genannt. Die liturgische Bezeichnung ist Feria sexta in Parasceve „sechster Tag, am Rüsttag“ (von griechisch παρασκευή paraskeuḗ, deutsch ‚Zurüstung, Herrichtung, Rüsttag, Freitag‘).

Diese österliche Dreitagefeier stellt in allen christlichen Konfessionen das älteste und höchste Fest des Kirchenjahres dar und wird als das Pascha-Mysterium liturgisch wie ein einziger Gottesdienst gefeiert, der am Gründonnerstag mit der Eröffnung des Gottesdienstes beginnt und in den Segen am Ostermorgen mündet.

Über den Karfreitag gibt es bislang keine grundlegende geschichtliche Untersuchung.[2] Der Karfreitag beruht auf einem im Neuen Testament geschilderten Ereignis. Die Kreuzigung von Jesus von Nazaret auf Golgota schilderte Markus: „Es war die dritte

Stunde, als sie ihn kreuzigten“ (Mk 15,22–25 EU). Er galt deshalb im aufkommenden Christentum zunächst als Gedenktag. Die ersten Christen feierten ihn als „Kreuzigungspassah“, als Rüsttag zum Osterfest.[3] Das Osterfasten beschränkte sich zu

Zeiten Tertullians auf Karfreitag und Karsamstag und dehnte sich um 250 nach Christus auf die Karwoche aus. Im Jahre 325 entschied das Erste Konzil von Nicäa über den flexiblen römischen Ostertermin. Vom Karfreitag und Karsamstag schrieb

Papst Innozenz I. (416) in seinem Brief an Decentius von Eugubium über die Kirche von Rom, dass hier die Sakramentsfeier nicht notwendig sei (lateinisch „iduo sacramenta penitus non celebrari“)

Gründonnerstag

(17.04.2025)

Der Gründonnerstag, der 2025 auf den 17. April fällt, erinnert an das letzte Abendmahl, das Jesus als Abschieds- und Hoffnungsmahl am Abend vor seiner Gefangennahme am Karfreitag mit seinen engsten Vertrauten, den Jüngern, gefeiert hat (Markusevangelium 14, 22 - 25).

Es gibt mehrere Theorien dafür, woher der Gründonnerstag seinen Namen hat. Am häufigsten genannt wird die Herleitung vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“, was so viel bedeutet wie „wehklagen“. Dies könnte auf das letzte Mahl zurückzuführen sein, nach dem Jesus von Judas verraten wird.

Am Gründonnerstag ist es Brauch, grüne Feldfrüchte und grünes Gemüse wie Kohl, Salate, junge Triebe und Nesseln zu essen. Früher herrschte der Glaube, dass dadurch die Kraft des Frühlings und seine heilende Wirkung aufgenommen werden können. Außerdem steht diese Tradition im Einklang mit den Fastenvorschriften der Karwoche. Frankfurter Grüne Soße mit Pellkartoffeln und Ei ist ebenfalls eine traditionelle Speise zum Gründonnerstag. In manchen Regionen Deutschlands werden die Ostereier bereits am Gründonnerstag gesucht: In Coburg werden sie beispielsweise an diesem Tag vom grünen Hasen gebracht. Dieser Text wurde von www.kleiner-kalender.de entnommen.

Palmsonntag

(13.04.2025)

Jesus ritt auf einem Esel in Jerusalem ein. Nicht, wie ein hoher Staatsgast oder Feldherr auf einem hohen Ross, nein, auf einer Eselin. Der schwächsten Kreatur. Der Boden war bedeckt von Palmzweigen, nicht mit guten Tüchern und Teppichen.

***

Die Fastenzeit!

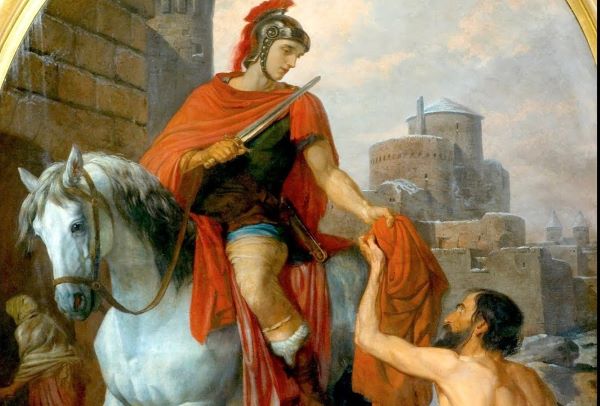

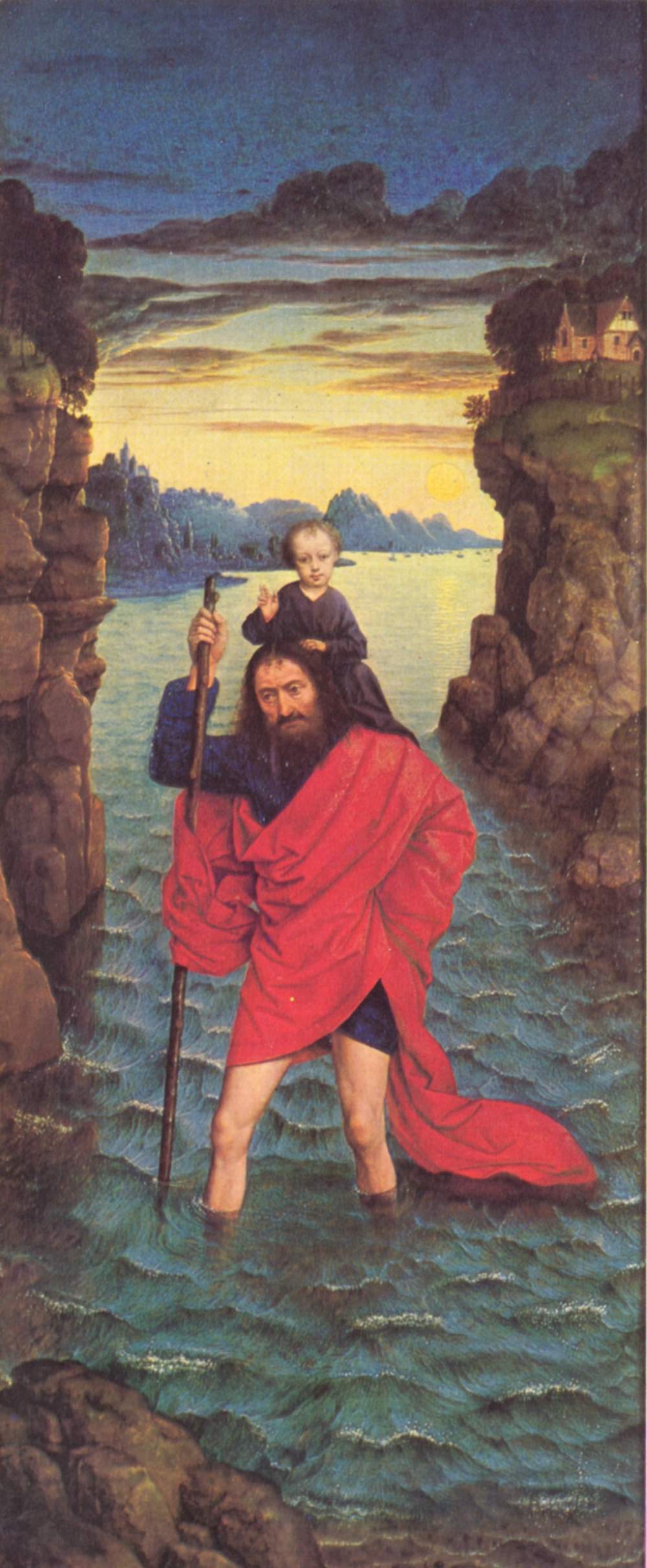

Christophorus (latinisiert) oder griechisch Christophoros (altgriechisch Χριστόφορος „Christusträger“, von Χριστός Christόs und φέρειν phérein „tragen“) wird in der römisch-katholischen und der altkatholischen Kirche, den orthodoxen Kirchen und Teilen der anglikanischen Gemeinschaft als Märtyrer und Heiliger verehrt. Auch im Evangelischen Namenkalender wird Christophorus genannt. Eine historische Person hinter der Gestalt des Heiligen ist nicht greifbar.

Christophorus wird in der westkirchlichen Ikonographie häufig als Riese mit Stab dargestellt, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss trägt. Er zählt zu den Vierzehn Nothelfern und ist heute besonders bekannt als Schutzheiliger der Reisenden. Die ostkirchliche Tradition stellt Christophoros in wörtlicher Auslegung der dort gängigen Legendentradition als Kynokephalen („Hundsköpfigen“) dar.

Die katholische Kirche ruft die Gläubigen im Alter von 14 bis 60 Jahren in dieser Zeit zum Fasten auf. Aschermittwoch und Karfreitag sind von der Kirche gebotene Fastentage. An diesen beiden Tagen nehmen Gläubige nur eine sättigende Mahlzeit zu sich. Zu den beiden anderen Tischzeiten ist eine kleine Stärkung erlaubt. Fast- und Abstinenztage gelten übrigens von Mitternacht zu Mitternacht.

Die Fastenzeit vor Ostern wird auch österliche Bußzeit genannt. Warum 40 Tage? Jesus selbst fastet nach seiner Taufe 40 Tage in der Wüste und wird vom Teufel in Versuchung geführt. Dabei ist die Zahl 40 rein symbolisch zu verstehen.

Sechs Sonntage liegen in der österlichen Bußzeit, sie sind aber von der Fastenzeit ausgenommen. Denn der Sonntag als "Tag des Herrn" erinnert wie ein kleines Osterfest im Alltag an die Auferstehung Jesu.

Die ersten fünf Fastensonntage sind nach dem Introitus, dem Eingangsvers der heiligen Messe, benannt:

.jpg)

***

Karnevalszug in Bröl

***

***

Sch-Ma-Ki

frühere Veranstaltung Schützenbruderschaft-Marienchor und -Kirchenchor

(in den Gesetzen des Bröler Prinzenpaares bei ihrer Prinzenvorstellung wurde festgelegt, dass Andreas als Doofnüsschen auftritt sowie die nachfolgende Veranstaltung wieder einmal aufleben lassen.)

Was wurde daraus?

Das Lied vom schmucken Prinzenpaar von K.J. Müller

***

Bröler Prinzenpaar Kerstin und Friedhelm machen von sich Reden

Ja, wer hätte das gedacht. Ortsteil von Bödingen wird in Bröldingen umgetauft.

Diese Ortstafel, am Stationsweg in Bödingen befindlich, wurde sogar vom Hennefer Bürgermeister aufgestellt und damit "amtlich". Was die Festgemeinde Bambeck/Wirtz fertig bringt, sehen wir an einem weitere Beispiel. Schmaki, wer kennt dieses Wort nicht. Für die, die nicht von hier sind, die Auflösung: Sch- steht für Schützenbruderschaft Aufustinus Bödingen, -Ma- steht für Marienchor (der leider nicht mehr besteht) und -Ki- steht für den Kirchenchor. Also, alles Bödinger Vereine, sehr aktiv. Diese, in früheren Jahren, sehr beliebte Tanzveranstaltung im Marienheim von Bödingen, konnte sich nicht mehr halten. Doch auch diese Tanzveranstaltung, die zu Bödingen gehörte, aus nah und fern gerne aufgesucht, ging zugrunde. Aber was diese Festgemeinschaft Bambeck/ Wirtz anpackt, das gelingt auch. So haben sie sich vorgenommen, dieses Fest wieder ins Leben zurückzurufen. Ob das gelingt? Schon die Werbung, eine Meisterleistung. Was sie anfangen gelingt. Bereits nach 2 Tagen hieß es: "Ausverkauft"! Eine Meisterleistung, die auch die Beliebtheit dieser Familien widerspiegelt. Danke!!!

***

Ein Driescher Junge wird Prinz Karneval in Hennef-Bröl. Prinz Friedhelm, seine Frau Kerstin ist begeistert.

Ebenfalls Prinz Karneval in Hennef wurde Frank Theisen, ebenfalls aus Driesch.

Das Geistinger Prinzenpaar zu Besuch bei dem Bröler Prinzenpaar in Bödingen

Der dritte im Bunde, Richard Müller. Auch er war Bröler Karnevalsprinz mit seiner Frau Steffi. Auch er war Driescher Junge. Wahnsinn!!!

***